En un país como el nuestro, con indudables logros de corte social entre los llamados civilizados (no tantos logros como querrían algunos y quizá demasiados en opinión de otros), el tema de las pensiones es un Guadiana que aparece cada dos por tres en todos los gobiernos para volver después a la “normalidad” del silencio, poniendo siempre sobre la mesa el caballo de batalla de su financiación. La base de esta financiación es el aporte económico al sistema de los trabajadores en activo en forma de cotizaciones, modalidad en la que, cuando el número de trabajadores en activo es suficientemente amplio, se registra un superávit cada ejercicio. En ese sentido, en todo el mundo tuvo lugar el llamado “baby boom”, proceso social tan potente que trascendió las fronteras de la demografía y pasó a la cultura popular; el estallido de los nacimientos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que coincidió con un incremento sostenido de la expectativa de vida, signó el pasaje a una era de paz y bienestar social en muchos países. El baby boom no fue homogéneo en todas partes pese a que la tasa global de fecundidad, que estima el número de hijos promedio por mujer, pasó a nivel mundial de 5,02 en 1930 a 4,58 en 1945, coincidiendo el descenso con el ciclo negro que se inauguró con la Gran Depresión y que continuó con la Segunda Guerra. Desde 1946 comenzó un ciclo alcista que, si bien tuvo una caída en el medio, llegó a su pico en 1963, cuando la media trepó a 5,4 hijos por mujer, 18% más que en 1945. En realidad, hay un descenso continuo en la natalidad en muchos países de Europa continental desde aproximadamente 1850 a 1880. El baby boom no fue más que un efecto temporal: durante la guerra los hombres se fueron y cuando volvieron, cuando la vida se volvió más estable y la incertidumbre disminuyó, nacieron más bebés. Fue una especie de efecto de recuperación.

El viraje estadístico lo sintieron especialmente las mujeres pues de un orden social general en el que no tenían muchas más alternativas que ser madres se pasó a uno en el que ganaron la libertad de decidir qué querían hacer con su vida; muchas empezaron a sentirse cómodas sin tener la obligación de ser madres y otras, sin dejar de desearlo, comenzaron a combinar ese anhelo con la búsqueda de crecimiento personal a través de la educación y el trabajo. El resultado inevitable de este proceso fue una disminución de la fertilidad global. Hay algunas variables clave. La primera y más importante, desde 1960, es la introducción de la píldora anticonceptiva, que les permitió a las mujeres decidir sobre su fertilidad. Segundo, la expansión femenina en la fuerza laboral, y tercero, en la educación secundaria y terciaria. En la actualidad, hay más mujeres que hombres en las universidades , lo que retrasa los primeros embarazos hasta finales de la década de los 20 años y principios de los 30, y reduce el número de nacimientos potenciales. A partir de los años 70 y 80 se sumaron cambios en el sistema económico que también conspiraron contra la paternidad. El agotamiento del modelo de posguerra de importantes regulaciones estatales llevó a una progresiva liberalización de las relaciones laborales. Las personas ganaron autonomía, pero perdieron previsibilidad. Por otro lado, se incrementaron la desigualdad y el costo de vida. La necesidad de trabajar más horas y durante más años para llegar a niveles de ingresos suficientes para afrontar los costos crecientes de la crianza también operó como un desincentivo a tener hijos. Tanto se popularizó el concepto de “baby boom”que a la generación que nació en esos años se la conoce como baby boomers, con unos bebés nacidos en la posguerra que fueron, décadas más tarde, protagonistas de profundos cambios económicos y sociales que dieron lugar al proceso contrario: el baby bust, término, menos conocido que podría traducirse como “el colapso de los bebés” y designa la caída persistente de los nacimientos que se produjo a partir de los años 60. Una tendencia que en algunos países se convirtió en un problema, porque la esperanza de vida sigue aumentando, por lo que la relación entre la población económicamente activa y la pasiva se vuelve cada vez más insostenible.

Tanto el baby boom como el baby bust responden a transformaciones económicas y socioculturales que se produjeron en el último siglo y que cambiaron drásticamente la organización familiar. Que después de una crisis como la de los años 30 bajara la fecundidad tiene sentido por muchas razones; por un lado, para tener hijos hay que tener posibilidades económicas de mantenerlos. Así que, cuando aumenta el desempleo y se deteriora el poder adquisitivo, es lógico que muchas personas decidan no tener hijos o tener menos de los que quisieran. Otro factor a tener en cuenta es la incertidumbre que generan las crisis profundas. Tener hijos es el mayor proyecto a largo plazo que puede emprender una persona, así que requiere mínimos niveles de previsibilidad. Si alguien no sabe dónde o de qué va a vivir en el futuro inmediato es difícil que quiera comprometerse a la paternidad. Es por eso que el aumento de la fertilidad a partir de la posguerra es indisociable del ciclo de fuerte expansión económica que se inauguró en ese momento, y de la consolidación del Estado de Bienestar en Occidente, sobre todo en los países más industrializados. La generalización de empleos bien pagados y estables, licencias por maternidad y sistemas sanitarios y educativos accesibles para la mayoría de la población creó las condiciones ideales para que más familias decidieran tener más hijos.

Y también llegó la pandemia. En este contexto, la pandemia de coronavirus amenaza con profundizar el baby bust, al menos en el corto plazo; aunque es muy pronto para tener datos del efecto concreto sobre los nacimientos de todo lo sucedido desde marzo de 2020. Sin embargo, hay distintos estudios (americanos, por supuesto) que prevén una caída significativa. Un informe reciente de la Brookings Institution, uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos, anticipa que, fruto de la pandemia, habrá una disminución de entre el 8% y el 13 por ciento en el país y, por otro lado, encuestas realizadas en varios países muestran que muchas personas decidieron postergar o directamente abandonar sus planes de tener hijos. La incógnita, como con tantas otras cosas que cambiaron a partir de las medidas tomadas para tratar de reducir la circulación del virus, es si se trata de transformaciones pasajeras o de largo recorrido pues, si algo provocó la pandemia es incertidumbre. Nadie sabe qué va a estar permitido ni qué va a poder hacer en un plazo mayor a 30 días; además de los factores económicos y laborales, la pandemia ha amplificado la incertidumbre por el futuro, lo que podría perjudicar aún más la decisión de tener hijos, se volvió casi imposible proyectar con nueve meses de anticipación. Muchas personas pueden mantener igual su decisión de tener hijos, pero no son pocas las que van a preferir esperar, para tener alguna garantía de cuál va a ser su situación, la del país y la del mundo cuando nazca el niño. Es probable que la incertidumbre inducida por la pandemia haya disminuido la fertilidad. Los hijos son costosos y el riesgo de perder ingresos aumenta. También han disminuido los embarazos accidentales fuera de los matrimonios y las parejas estables. Pero tenemos que esperar un poco más para ver realmente el efecto porque, tal vez, la baja fecundidad actual sea sólo una fluctuación aleatoria y podría ser que aumente después de la pandemia.

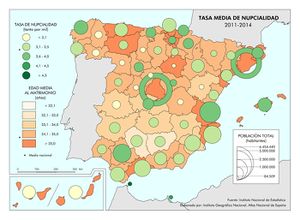

Sea como sea, lo cierto es que, en tasa de nacimientos, estamos en el vagón de cola, circunstancia no imputable a ningún gobierno en concreto, pero todos ellos, tengan el color político que tengan, tienen un abultado dossier de cosas pendientes para, con ese perfil demográfico, asegurar dentro de lo posible, ese soñado y prometido “estado del bienestar” y una de esas cosas es ser conscientes de que el país necesita que lleguen para trabajar unos 200.000 inmigrantes al año como mínimo durante los próximos treinta años para poder compensar la caída en el número de trabajadores españoles (por el envejecimiento de la población) y poder pagar las pensiones, lo que supone que al cabo de esos treinta años España contaría con 5,7 millones de extranjeros nuevos trabajando en lugar de los poco más de dos millones actuales. Contrariamente a lo que propugna alguna formación ¿política?, la inmigración puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas, ya que la entrada de población que viene de fuera ayudará, en parte, a mitigar el desafío demográfico en el corto y medio plazo, pero no lo resolverá por sí solo a largo plazo, ya que la población inmigrante también envejece y tiende a adaptar los patrones de fecundidad nacionales. España necesita recibir fuerza laboral inmigrante para compensar la caída de la población activa (en edad de trabajar) que va a sufrir en las próximas décadas por el efecto del envejecimiento demográfico, que podría reducir nuestra población en edad de trabajar en un 12% para mediados de siglo (los efectos del cambio demográfico serán casi imperceptibles de aquí a 2030, pero se acentuarán significativamente a partir de entonces, de modo que, en 2050, nuestro país podría contar con 3,7 millones menos de potenciales trabajadores). Manteniendo las tasas de empleo de 2019 (previas a la pandemia), esta caída de la población en edad de trabajar se traduciría en una reducción del número de ocupados de 2,5 millones, lo que tendría negativas consecuencias profundas para la economía y los ingresos públicos, y supondría una fuente de tensión para la sostenibilidad del estado de bienestar tal y como lo conocemos hoy en día, admiten. Si se gestiona bien, la llegada de esa población extranjera a nuestro país tendría efectos eminentemente positivos para todo lo futuro, no sólo para la viabilidad de las pensiones ya que, además, la evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce en paralelo un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía. (entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos. De hecho, la población extranjera tiene unas tasas de actividad y empleo significativamente más elevadas que las de la población autóctona, constituyen una fuerza de trabajo clave en sectores como el de los cuidados o la agricultura – que los “patriotas” españoles no quieren -, contribuyen a la Hacienda Pública, y no recurren más que la población española a los servicios públicos y a prestaciones como las ayudas por desempleo o las pensiones). Dicho sea de paso, además de insertar inmigrantes en el mercado laboral, España necesitará incrementar inserción laboral de las mujeres (resulta una contradicción en este sentido que en 2019, el 58% de las personas que se graduaron en una universidad española fueron mujeres), los jóvenes y las personas de más de 55 años de edad, que presentan una tasa de empleo inferior a la de la media europea.