La reciente entrada en este blog sobre lo que fue y significó el Asilo Durán de Barcelona y su

derivación y generalización a lo que fueron los llamados Centros de Menores en toda España

en una época de ayer mismo, apoyándonos para ello en la obra gráfica Paracuellos, de Carlos

Giménez, podría hacer a alguien encorsetar a éste en ese tipo de historietas. Nada más lejos

de la realidad aunque sean innegables en su obra de trasfondo social sus firmes convicciones

ideológicas y, aprovechando que una buena amiga pasó su niñez precisamente en una casa

de La Floresta, un barrio aún sin urbanizar, casi en plena montaña, y lo recuerda con cierta

frecuencia, habitualmente ante una humeante taza de café, dedicaremos estas líneas,

seguramente abusando de vuestra paciencia, a glosar una parte, que ya es historia en todo el

mundo de la cultura, de la trayectoria profesional de Carlos Giménez: el Grupo de La Floresta.

|

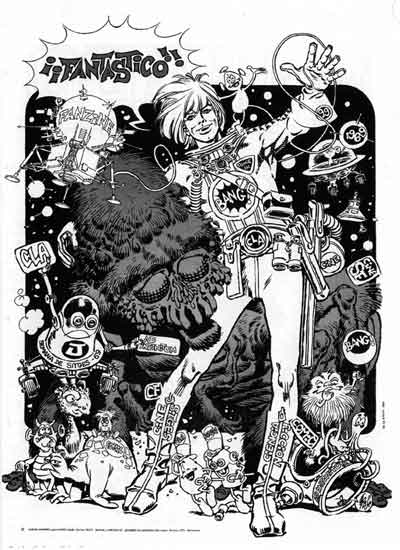

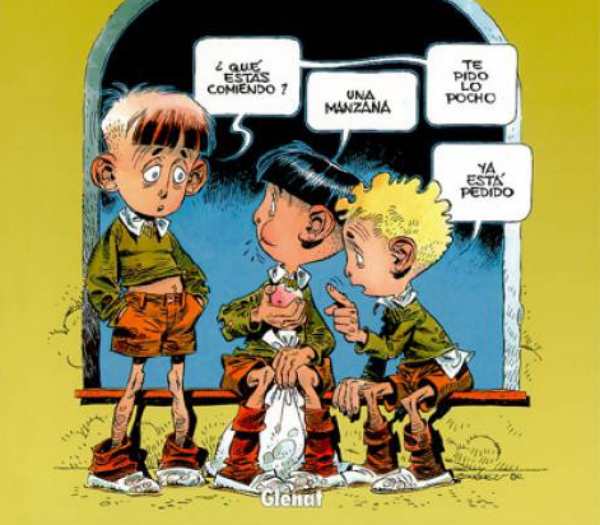

Una muestra de trabajo colectivo (Deta 99) del Grupo.

|

Grupo de La Floresta es el nombre por el que se conoce a un grupo de 6 historietistas

españoles formado por Luis García Mozos, Carlos Giménez Giménez, Esteban Maroto

Torres, Jesús Manuel (Suso) Peña Rego, ya fallecido, Ramón Torrents y Adolfo Usero

Abellán, que trabajaron colectivamente a finales de los años 60. El nombre se le ocurrió al

editor y teórico del cómic Luis Gasca (en puridad, Luis María Francisco Gasca Burges, que

también dirigió el Festival Internacional de Cine de San Sebastián) por el nombre del barrio de

de la ciudad barcelonesa de San Cugat del Vallés en el que se hallaba el edificio donde

instalaron su estudio común, "una torre (chalet en Catalunya) con jardín y en medio del

bosque prácticamente". El hecho es que a mediados de los 60, varios historietistas (no sólo

los citados) se habían trasladado a Barcelona desde Madrid en busca de mejores

oportunidades profesionales, alojándose en pensiones, como la pensión Aneto, situada en una

travesía de las Ramblas, la calle del Carme, hoy transformada en hotel. Varios de ellos se

percataron de que si se reunían para trabajar en un mismo estudio podían pagar el alquiler de

un local más grande, por lo que eligieron un chalet del barrio de la Floresta en San Cugat del

Vallés próximo a donde residía Josep Toutain, editor de la agencia Selecciones Ilustradas

para la que trabajaban.

|

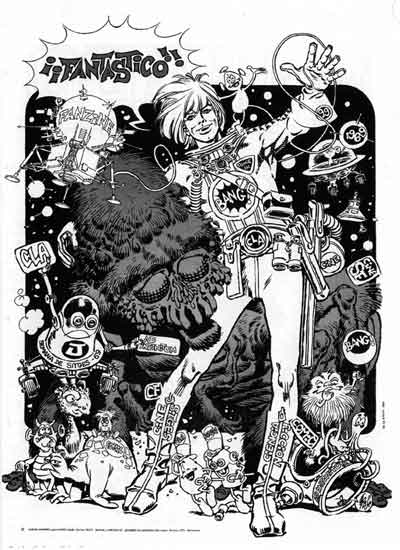

5 x Infinito.

|

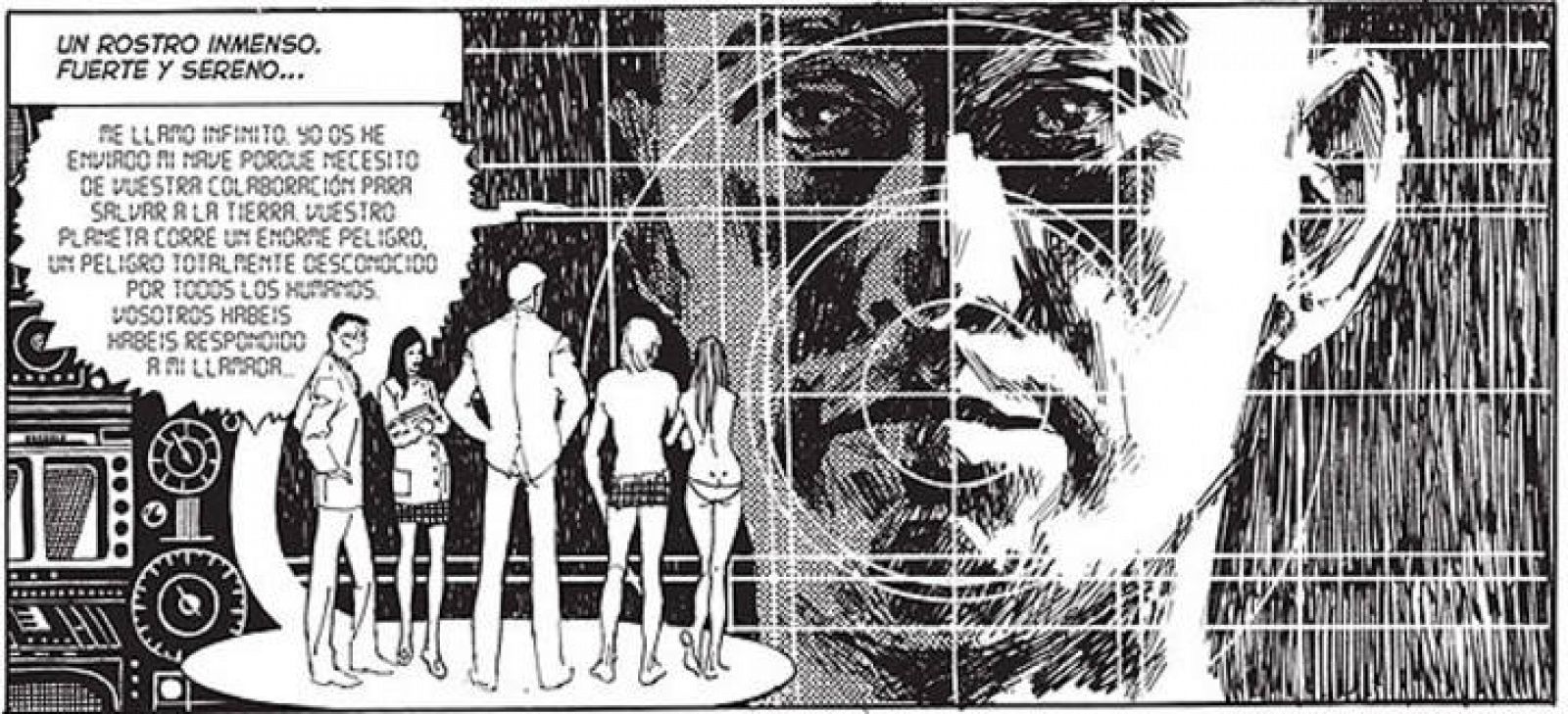

En los años sesenta del siglo pasado, La Floresta sería abandonado por la burguesía como

lugar de veraneo y daría paso a la llegada de los hippies y la contracultura que transformarían

el barrio en un verdadero “paraíso”. Ante una España aún muy limitada por la postguerra, un

grupo de personas relacionadas con el mundo artístico y distintos puntos de vista se instalaría

en “un chalet con jardín en medio del bosque” al que llamarían “El Galeón”, y alrededor de

Josep Toutain y Josep Maria Berenguer, también editor y vecino de barrio, se formaría el

Grupo de La Floresta con nombres, hoy consagrados no sólo en el mundo del cómic, que

compartían una gran inquietud artística y su pasión por el cómic, la ilustración y la pintura. Una

nueva forma de hacer cómic había estallado; los dibujantes de cómics ya no eran simples

currantes, ahora eran autores y artistas que ofrecían una perspectiva del cómic adulto diferente

al conocido hasta ese momento dentro de España. Se iniciaba así una verdadera conciencia

de la autoría del cómic como ya había ocurrido en Francia, Italia y Estados Unidos. Pero este

estallido no se quedaría aquí, sino que traspasaría fronteras cosechando grandes éxitos:

primero por toda Europa y posteriormente en todo el mundo, incluido Estados Unidos. En

palabras del divulgador y teórico Manuel García Quintana, su estilo de vida "es anárquico,

informal, desenfadado, abierto a las nuevas corrientes, dispuesto a absorber todo cuanto la

vida ponía a su alcance," encontrando "tiempo para el trabajo, para la diversión y para charlas

apasionadas donde se cuestionan los valores de siempre, hasta entonces aceptados sin

ocasión de rechazo." Como muestra, consta que se intercambian, por ejemplo, libros de

poesía de León Felipe, Federico García Lorca o Miguel Hernández. Desde el punto de vista

técnico, en 1967 realizaron con guion de Manuel Yáñez, varios episodios de la serie Alex,

Khan y Khamar. A continuación, con guion de Jesús Flores Thies (militar, por cierto) primero y

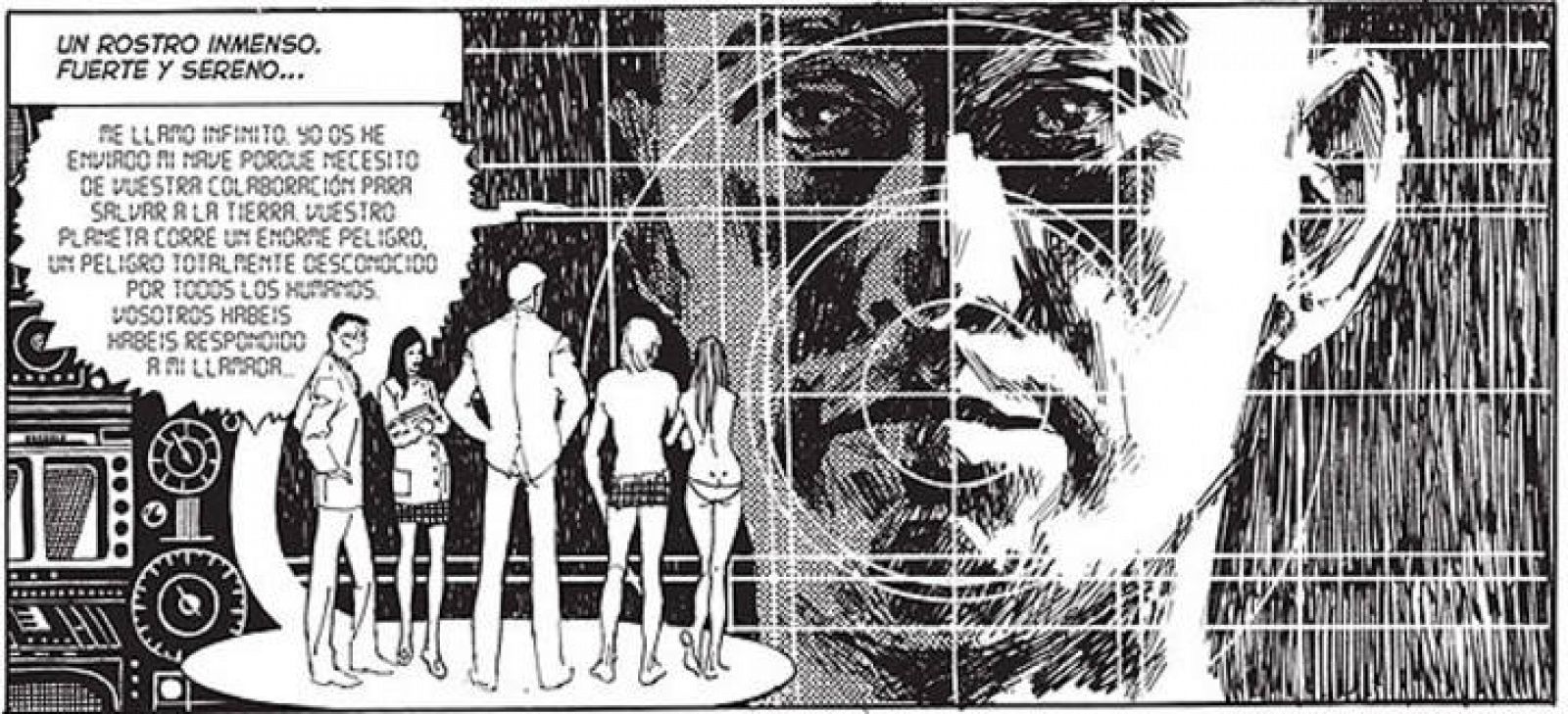

del histórico y reconocido rojo Víctor Mora después, crean la serie Delta 99. A continuación

crean 5 x Infinito con guion de Maroto, distribuída en todo el mundo; para esta obra, el trabajo

se repartía así: Torrents y García hacían las figuras femeninas, Usero y Maroto las masculinas

y Peña las naves y los fondos. El cuarto episodio es sólo de Usero y Maroto y a partir del

siguiente Maroto se encarga en solitario de la obra. El Grupo de La Floresta estuvo activo hasta

principios de los años 70 y posteriormente tres de sus miembros, Usero, Giménez y García,

continuarían trabajando juntos formando el grupo “Premiá 3”, en un chalet alquilado en Premiá

de Mar (Barcelona), en 1973.

|

·El Miserere, basado en una Leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer

|

|

| .

|

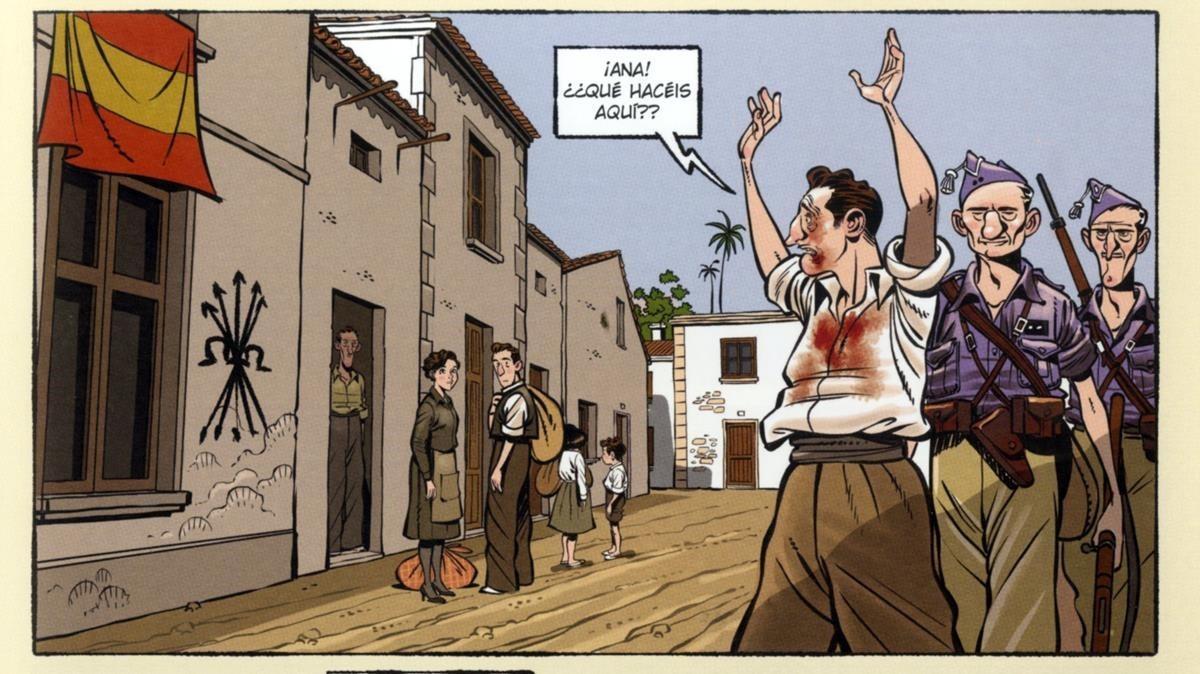

Pero volvamos a Carlos Giménez y su relación con algo tan tétrico como el Asilo Durán.

Resulta difícil encontrar muchos temas comunes en una obra tan extensa y diversa como la

suya, que, entre otros temas, recorre la historia de España desde los abismos de la inacabable

posguerra hasta la actualidad, por no hablar de sus numerosas incursiones en la ciencia-

ficción. Sin embargo, sí se puede encontrar un hilo conductor, que es aquel que vale, tanto

para el Asilo Durán como para los Hogares de Auxilio Social: Carlos Giménez da voz a

aquellos que no la tienen. El historietista, el autor más importante de la historieta española de

los últimos treinta años, cronista de la transición desde su irrenunciable postura de izquierdas

(“Hay quienes, en una sospechosa pretensión de neutralidad, desean que trate con la misma

dignidad a los que desencadenaron la guerra y los que la sufrieron, igualando así al asesino

con la víctima, al que abusa con el que se defiende, al culpable con el inocente, en una

neutralidad con tufo fascistilla, y no, no soy, no puedo ser, neutral.”), con 80 lúcidos años ahora,

nació en Madrid (lo que no le impidió estar afiliado al PSUC, Partit Socialista Unificat de

Catalunya, los comunistas catalanes), la muerte de su padre y la enfermedad de su madre, que

tuvo que ser internada en un sanatorio, le llevaron a diferentes Auxilios Sociales, lugares

siniestros destinados a menores de edad sin recursos, que el autor describe como un

microcosmos de la brutalidad del franquismo. “Fui el primero en el mundo de los tebeos que

empezó a contar cosas de la época del franquismo. Tenía una colaboración semanal en una

revista, y no estaba seguro de que me fueran a aceptar esas historias. No me propuse hacer

ninguna serie, sino simplemente narrar las cosas que yo contaba a mis amigos, las anécdotas

de mi colegio. Me decían que era una pena que no pudiese llevar eso a mis historietas. Pensé

que no me lo publicaría nadie. En la revista en la que colaboraba, que se llamaba Mata Ratos,

me aceptaron la primera porque la llevé el último día a última hora cuando tenía que entrar en

máquinas. Pusieron una cara de extrañeza porque no entendían muy bien qué era aquello. Era

una revista de tetas y de risas, la clásica de la apertura de la Transición. La publicaron porque

no les quedaba más remedio. La segunda, cuando también se la llevé en el último momento,

me parece que también la publicaron, pero me pidieron que no hiciera más”, recuerda.¿La

censura, pues? “El sentido del humor es tan importante como que en la historia de la censura

las cosas que más se han prohibido han sido las cosas del humor, los chistes. Muy pocas

historietas de aventuras se han prohibido. Pero chistes se han prohibido muchos. Recuerdo un

libro pequeño que leí, que era un manual de la censura, de las cosas que se podían publicar

en las revistas juveniles: no podía existir por ejemplo un rey malo, un hijo nunca debía de

luchar contra su padre… Era la guía de lo que no se podía dibujar en los tebeos. Hasta con El

capitán Trueno, mi amigo Víctor Mora tuvo problemas con la censura. Su personaje era un

cruzado, pero le reprocharon que se hablaba poco de religión y poco de Dios. Le llamaron la

atención y le dijeron que tenía que hacer una historieta en la que estuviese presente la religión.

Entonces dibujó un tebeo que era una aventura alrededor de alguien que había robado una

obra de arte muy valiosa, un cáliz. Al ser un cáliz, ya era una cosa religiosa. La censura ha

estado presente en muchas cosas. Me acuerdo de historias del Oeste en las que no se podía

matar a nadie. Luego hubo una época en que le dio a Fraga por eliminar las armas. Me acuerdo

de un número de El guerrero del antifaz en que en la portada aparecían un montón de

personas lanzándose al ataque, de frente al lector, con las espadas en alto, amenazantes. La

censura obligó a quitar las espadas y quedó una cosa muy chocante porque lo que veías

avanzar hacia ti era un montón de gente con el puño levantado. Fue peor el remedio que la

enfermedad. Además de ridícula y absurda, la censura nunca ha servido para nada. A cambio

de eso, sí ha conseguido que algunas publicaciones ya no tuvieran razón de ser. Lo malo que

tiene el fascismo, la censura, es que esconde cosas, truca cosas, cambia, miente. Pero las

mentiras al final salen a la luz, porque lo que es, es lo que es y más pronto o más tarde te

enteras ”.

Reconocido con el Premio de la Crítica, el Nacional de Bellas Artes, el del Salón del Cómic de

Barcelona, entre muchos otros, jamás se ha apeado de sus principios: “La gente que podía

contar todo aquello con sinceridad o con conocimiento se está muriendo o se ha muerto. Ya

quedamos pocos. Los que lo hemos contado ha habido un momento en que se nos ha

acabado el rencor porque empiezas a ver las cosas como algo que forma parte del pasado.

Pero es bueno no olvidarlo, que quede escrito, que esos álbumes míos se hayan publicado y

estén impresos y queden ahí. Para los que no lo han vivido. Sería una pena que se olvidase:

la memoria histórica, que es una expresión que me gusta, está muy bien. Recordemos la

historia: ahora con todo este crecimiento del fascismo y del racismo es como si la gente se

hubiera olvidado de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que supuso el franquismo, el

fascismo. No olvidemos que era un lugar horrible para vivir, estos fascistas, profascistas o

enamorados de la dictadura, los de Vox, hablan así porque no vivieron en la época de Franco.

Si llegan a vivir el franquismo, no les votaban. Es que eso que estás diciendo, no lo podrías

decir; es que esta forma de vivir, no podrías tenerla. ¿Tú te has divorciado de tu mujer? ¿Has

tenido relaciones sexuales libres? ¿Eres homosexual? Eso en el fascismo, en el franquismo,

no se podía, te arriesgabas a la cárcel, a morir. Por ser homosexual en la dictadura ya eras un

delincuente”.

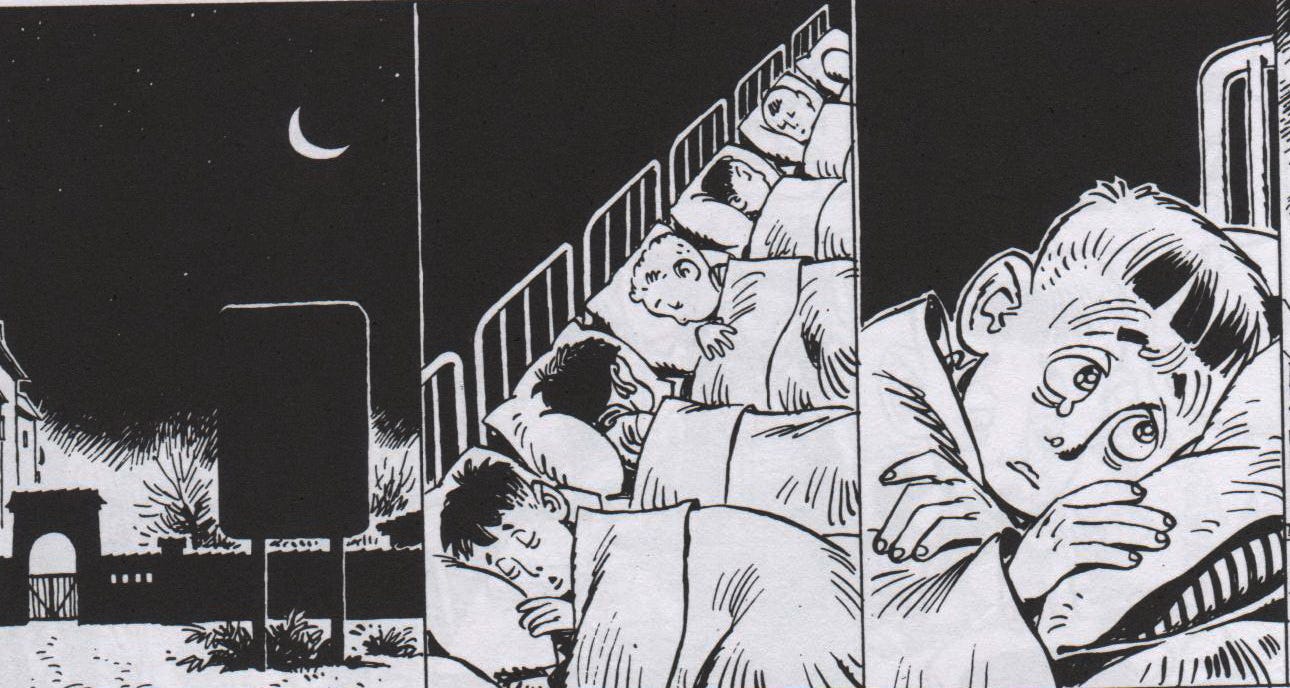

En cuanto a Paracuellos, como réplica al Asilo Durán, tal vez el tebeo (denominación

reivindicada por Giménez en lugar de cómic u otras) más importante de la historia del cómic

español, fue rechazado en principio por los editores de aquí pero su tremendo éxito en su

publicación por entregas en la revista francesa Fluide Glacial le hizo ganar su primer premio en

el prestigioso festival internacional de Angulema y entonces todos los editores españoles

comenzaron a disputárselo. Dos son los ejes que mueven los recuerdos de Giménez y sus

amigos: el hambre y la violencia; y estos dos temas son los motores absolutos que mueven

este libro de 600 páginas, y que de forma cruda retrata una época de nuestra historia reciente.

Todas las historias del libro empiezan y acaban igual: con unos muros -vistos desde fuera- que

enmarcan el espacio físico donde se va a desarrollar la historia que, ya de adulto, Carlos

Giménez obtiene cuando se reúne con compañeros de esos Hogares y al amparo de unas

cervezas o unas copas empiezan a hablar de sus recuerdos. Aparecen motes e historias que

se van grabando en cintas de casete, y de los recuerdos así registrados Giménez va

elaborando sus guiones y dibujos. Las primeras historietas son cortas, de 4 páginas;

seguramente Giménez se tenía que adaptar al espacio cedido por la revista en la que empezó

a publicar a finales de los 70, revista que sufrió algún atentado terrorista y colaboradores como

Giménez más de una amenaza de muerte por parte de la extrema derecha. Y Carlos Giménez

dice en su prólogo: no quiero dejar sólo testimonio de lo que ocurría en unos hogares

siniestros (donde también se ejercía la represión, puesto que muchos de estos niños son hijos

de rojos muertos o encarcelados) sino explicar que lo que ocurría en el Hogar era un reflejo de

lo que ocurría en todo el país: se pegaba en los colegios, en los trabajos, en las casas, en los

cuarteles… y en casi todos los sitios había hambre. Inolvidable el día de visita en el Hogar:

dos domingos de cada mes, los familiares de los niños los veían de 4 a 6 de la tarde. Los más

afortunados recibían visitas y paquetes con comida. Los que no recibían visitas vagaban entre

los otros, intentando dar lástima para ver si caía algo. Recibir paquetes con comida está

prohibido, pero el “instructor del Hogar” hace la vista gorda a cambio de algún dinero que le

entregan los familiares. Y recibir paquete ha conferido a ese niño un raro poder: los

desafortunados empezarán a rondarle, y el mundo de los adultos y sus códigos extraños se

trasladan al mundo de los niños: “Mira, si me das un higo te dejo que me des un puñetazo con

todas tus fuerzas” “¿En la cara?”, contesta ilusionado el otro niño. Hay niños que deciden

comerse todo su paquete de golpe para que no le roben la comida. “Algunos de estos, por la

noche, devolvían. Arrojaban toda la comida casi entera. Y llegamos a la viñeta final de esta

historieta: “…lo que permitía que otros, como el personaje del niño Pirradas, pudieran, a la

mañana siguiente, escarbar en los devueltos y reciclar todo lo aprovechable.” Y el niño en

cuclillas come del suelo y dice “Sabe un poco agrio…”. Los niños son reflejo del mundo de los

adultos, con sus peleas, sus robos, pero también se recogen en Paracuellos momentos de

ternura, de sonrisas y juegos, especialmente emocionantes sus las ensoñaciones, imaginando

su vida fuera del Hogar. El Carlos Giménez del presente todavía recuerda aquello porque el

hambre no se olvida. “El hambre nunca se termina de quitar del todo. Por ejemplo, tengo un

aprecio muy sobrevalorado de la comida. Yo no tiro nada de comida. Se me ha quedado un

trozo de filete y me dicen que lo tire. No. Lo guardo en la nevera, a lo mejor luego a la noche

me lo tomo como aperitivo. Ese trozo de comida, para mí, mientras no esté podrida, sigue

siendo comida válida. Mientras valga, soy incapaz de tirar comida. Si pierdo dinero, no sufro

tanto como si pierdo comida. La comida tiene para mí un valor por encima del dinero que

cuesta, es el valor de la persona que ha pasado hambre y que lo tiene grabado a fuego”.

Cosas de la guerra, de aquella guerra nuestra, interminable porque, en palabras del ya

desaparecido escritor vasco Ramiro Pinilla, aún no está acabada, con ese premeditado olvido

de muchas cosas, con una operación omertá sobre el sufrimiento de generaciones de

ciudadanos, con una necesidad de memoria porque la guerra sí que existió.

-------------------------------------------------------