Con motivo de la celebración (o no) del 12 de octubre, en este mismo blog publicamos en esas fechas unas líneas con algunas de las incoherencias históricas acerca del hecho que se conmemora en medio mundo. La pregunta que automáticamente se suscita es ¿y en el otro medio? ¿vencen esas incoherencias? Una de las ideas más frecuentes y profundamente arraigadas para explicar la historia de Europa a partir del siglo XVI1 es la noción de «descubrimiento» y es frecuente identificar la expansión europea de ese siglo como la «era de los descubrimientos», lo que tiene profundas implicaciones sobre nuestra visión de una historia moderna centrada en Europa. La idea del gran descubrimiento de lo que sería América por un enigmático Cristóbal Colón en octubre de 1492 es de amplia aceptación, pero claramente insuficiente para entender las consecuencias históricas del encuentro entre Europa y América; un «descubrimiento» supone una gesta heroica o un logro individual en el cual alguien, en un momento específico, ve o encuentra algo que nadie ha visto antes (o así se dice) y asume que lo descubierto existe como tal, en sí mismo, antes e independiente de su descubridor. América parece entrar en la historia solo cuando Europa reconoce el nuevo continente como parte del mundo en los inicios del siglo XVI, de forma que las narrativas del descubrimiento constituyen celebraciones de poder de los humanos sobre la naturaleza contribuyendo a la idealización de las prácticas científicas a través de las cuales el mundo cristiano reclama control y dominio sobre el mundo.

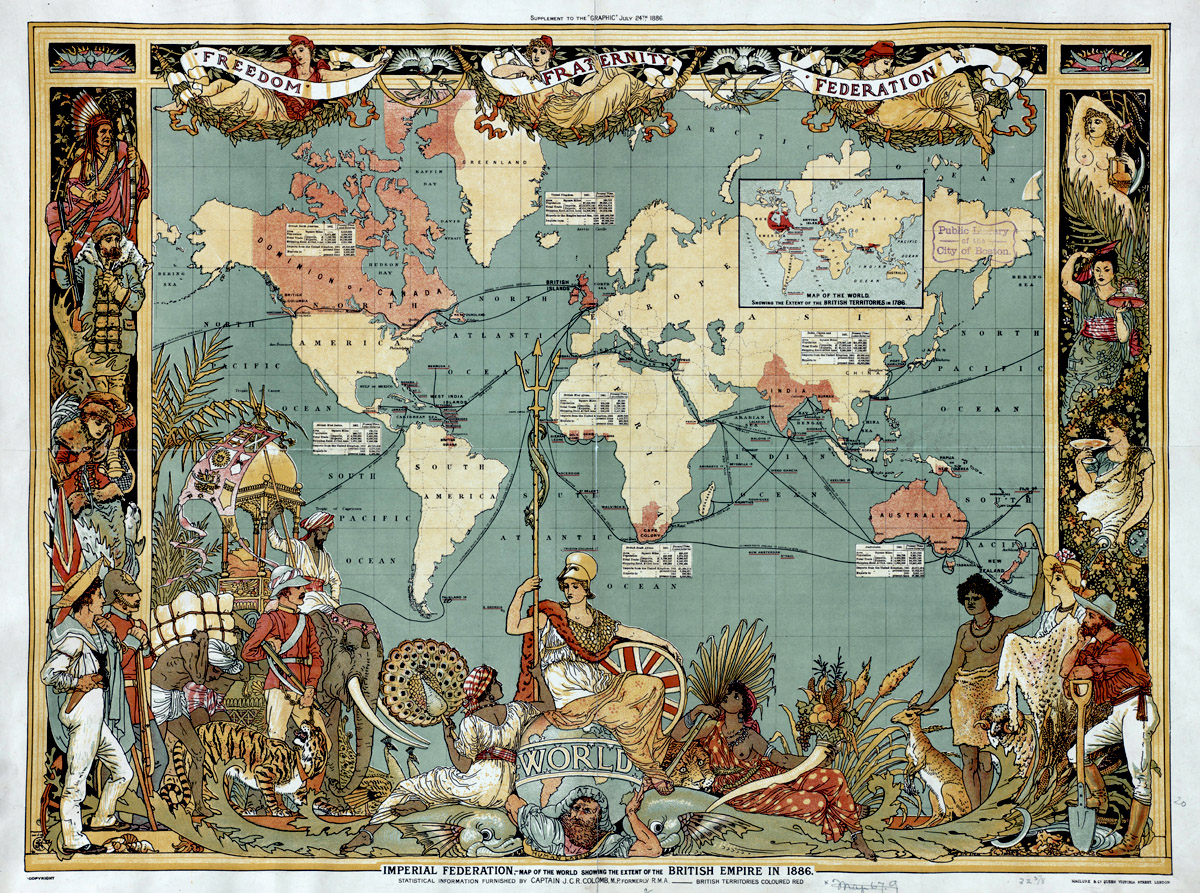

Miremos hacia atrás. El eurocentrismo considera a Europa y su cultura como centro y motor de la civilización, y a sus valores socioculturales como patrones o modelos universales, llegando en último término a identificar la historia de los europeos y sus relaciones con los otros continentes como la historia universal, fenómeno específicamente moderno (sus raíces no van más allá del Renacimiento) difundido en el siglo XIX. No obstante, tras esta consideración se esconde un desconocimiento y desprecio hacia las demás culturas, tratándose, más bien, de un estado de constricción mental que impide entender lo diferente facultando a Europa a la adopción cínica de actitudes paternalistas, además de otras más inmorales e inaceptables de explotación y dominación. Europa pensó que surgieron “desde dentro” los valores, los sistemas instrumentales y políticos que se universalizaron en los últimos cinco siglos. Esta posición se formula por primera vez a finales del XVIII con la Ilustración francesa e inglesa y los románticos alemanes, quienes reinterpretaron la historia mundial proyectando a Europa como centro hacia el pasado e intentando demostrar que todo había sido preparado en la historia del mundo para que Europa fuera el fin y el centro de la historia mundial. Fue con los enciclopedistas cuando comienza por primera vez esta distorsión de la historia, que prosigue en Kant2 para quien “la Ilustración es la salida por sí misma de la humanidad de un estado de inmadurez culpable, siendo la pereza y la cobardía las causas por las que gran parte de la humanidad permanece gustosa en ese estado de inmadurez”; para Kant la “inmadurez” o “minoría de edad” es culpable, constituyendo la “pereza” y la “cobardía” el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad en esta posición existencial, y culmina en Hegel3 para quien el Oriente es la niñez de la humanidad, el lugar del despotismo y la no-libertad; de allí el Espíritu remontará hacia el oeste en un camino a la plena realización de la libertad y la civilización. Europa, pues, habría sido elegida por el destino para tener en su seno el sentido final de la historia universal (¿no suena parecida la definición falangista de que “España es una unidad de destino en lo universal”?): sería el reino de la Razón, de la Libertad, en suma, la autorrealización de Dios. Sin embargo, la tecnología que usaron los europeos para sus descubrimientos la tomaron del islam y de China; y la tecnología militar como el uso de la pólvora y las armas de fuego les llegó a los europeos de Asia; asimismo, muchas ideas del Renacimiento provienen del islam, como las matemáticas, la medicina y otras.

Pero el mundo de hoy, está confrontado a grandes desafíos que van desde la preservación de nuestros ecosistemas, hasta cómo imaginar vivir juntos, una cohabitación social y cultural regida por un mínimo de respeto y de dignidad para todos aunque actualmente, en el campo socio-político emergen grupos sociales, proponiendo la supremacía de la «raza» blanca, donde el racismo fundamenta y se plantea como una ideología política de masas. La estigmatización del otro, del diferente, el racismo y la xenofobia son el corolario de esta nueva época y se presentan como consecuencia en parte, y como respuestas simples y demagógicas, a una profunda crisis social, económica, cultural y política. En este contexto, la «cabeza de turco» está representada por los inmigrantes y refugiados. El eurocentrismo vive momentos dificiles como paradigma histórico frente al desafío ético, ecológico, social, económico y cultural. En la Europa de nuestros días, se plantea una crisis profunda de identidades que se extiende a todo el mundo Occidental.

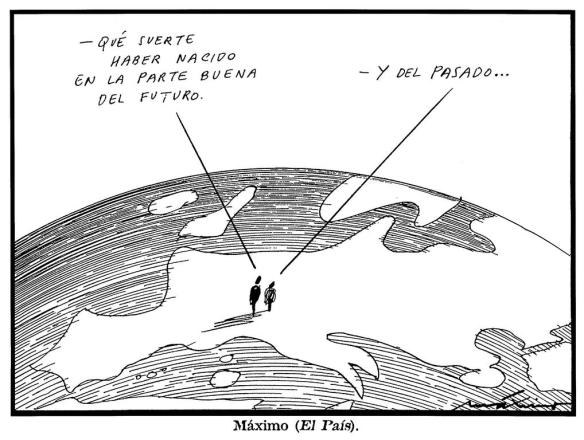

El eurocentrismo se funda sobre una visión del mundo producto de una interpretación del pensamiento judeo-cristiano, basado en la concepción de que el hombre (europeo, por supuesto) es el centro de la creación, como heredero del creador de la tierra y del universo, situándolo como “dueño” de todas las formas de vida, propietario de la naturaleza y del universo que lo rodea, en suma el dueño de la creación. El eurocentrismo, como todo etnocentrismo, está centrado en su propia vertiente histórica y cultural, su propio ombligo, y explica el mundo desde esta percepción; el conocimiento, los saberes, están imbricados en ella, son los elementos históricos y filosóficos que sustentan a Occidente, que delimitan la validez de las ciencias y de las tecnologias, con una pretensión de validez universal4. Por lo que respecta a América, dejando aparte la polémica con el 12 de octubre, destacados pensadores, como Hegel, han sostenido que “América es el porvenir (desde los viajes de Colón) por lo que no tiene historia. La Historia Universal comienza en Asia, pero solo alcanza la plenitud en Europa”. No hay que olvidar la época en España, la de la expulsión de los judíos; a diferencia de los musulmanes y judíos que, conociendo la religión cristiana, se negaban a seguirla, los habitantes de esas nuevas tierras la desconocían y, por lo tanto, debían ser educados en ella. Para el eurocentrismo, en una primera instancia, pues, los «otros» son los infieles, «enemigos de Dios» y pertenecen a la animalidad y no a la humanidad5. La solución propuesta fue la Evangelización de los infieles. Pero no sólo se impone la religión de los recién llegados sino también su modo de vida, su gobierno, su economía, su sistema de clases sociales,...es decir, todo el modo de vida europeo, sin importar que aquellas gentes ya gozaran de una civilización perfectamente establecida y funcional; a ojos de los invasores eran seres atrasados, pueblos que debían ser educados y llevados por el camino correcto compartiendo el pasado ideal de los occidentales.

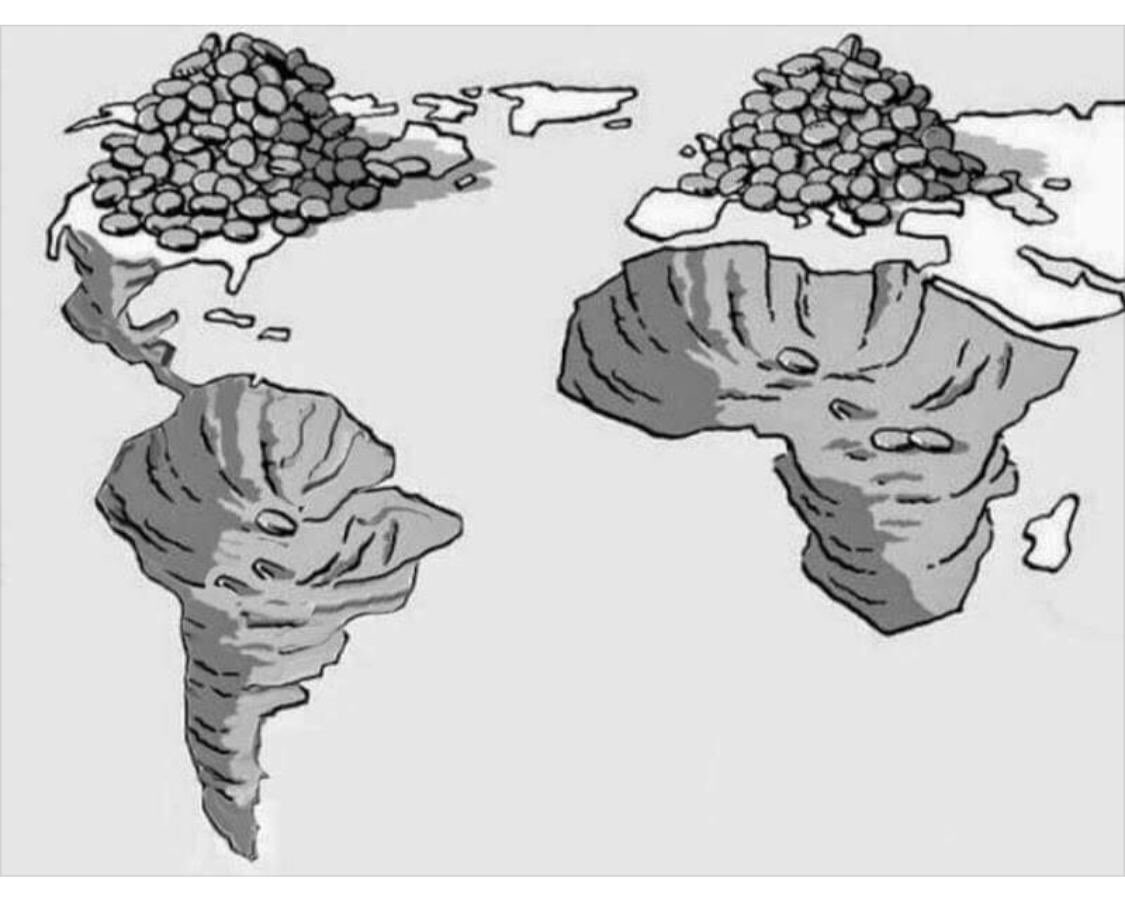

Un segundo período en el que los «otros» son los salvajes, a los que hay que civilizar a través de la evangelización y la alfabetización, que los asimile a los nuevos Estados, construidos a partir del modelo político del Estado-Nación, heredado de Europa, que se podría resumir en que el Estado representa a una nación mítica, basada en una visión del mundo, cristiano-occidental y que se articula a partir de una lengua y una cultura oficial dominantes, en una imposición ideológica que no considera, ni admite, ninguna diversidad cultural y lingüística. La única opción es la asimilación de los subordinados al nuevo Estado. Un tercer período de la imposición del eurocentrismo, ya durante una gran parte del siglo XX, estableció que los «otros» eran subdesarrollados y se afirmaba que la pobreza era el producto del subdesarrollo y de ninguna forma debida a la explotación intensiva de sus ricos y abundantes recursos por parte de la metrópoli. La proposición será de «desarrollarlos» e integrarlos a la Modernidad capitalista, como única solución.

Y seguimos de una u otra forma, con una u otra excusa, en el siglo XXI. Desde finales del siglo XX, asistimos a la emergencia de una nueva etapa del proceso iniciado siglos antes, en el marco histórico de la occidentalización del mundo, que inició el proceso colonial. La globalización neoliberal propone «liberar» la barreras fiscales, los obstáculos arancelarios y la abertura de los mercados, para facilitar la circulación de mercancías, el desarrollo del comercio y las finanzas, a nivel global. Se armonizan muchas normas jurídicas, que permiten la expansión económica capitalista a nivel global y el mercado es presentado, como el gestor y regulador de la sociedad, en detrimento de las funciones y del poder político de los Estados nacionales.

El eurocentrismo se construye históricamente en el contexto colonial, a partir del etnocentrismo de las culturas europeas que buscaron explicar, darle sentido y justificar su papel en el proceso de dominación y a partir también de la visión del mundo cristiana y antropocéntrica, que considera al hombre como el centro de la creación y lo sitúa en posición dominante, frente a las otras formas de vida. La visión indígena del mundo y su concepción de las relaciones entre el hombre y la naturaleza fueron perseguidas, marginalizadas y excluidas en un proceso que incluye todos los saberes de las culturas locales. El etnocentrismo es el hecho histórico de centrarse en sus propias culturas y considerarlas como la única referencia. Esto ocurre en todas las culturas, pero la especifidad europea es que esta afirmación cultural está ligada a la justificación de la dominación colonial y sustenta el poder, cumpliendo una función histórica. El etnocentrismo desarrollado por los países europeos que participaron de la aventura colonial constituye la raíz del eurocentrismo, concebido como una identidad colectiva, que representa Europa frente a los diferentes pueblos indígenas, que formaban parte de su alteridad histórica. Este contexto histórico colonial se ha prolongado de diferentes formas hasta nuestros días El eurocentrismo permitió establecer la hegemonía de las culturas europeas, como referencia y modelo de interpretación, además, de constituirse como la única perspectiva del conocimiento científico, al punto de constituir la norma y la referencia, en términos económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos. --------------------------------------------------------------

1El caso de las culturas clásicas romana, griega, egipcia, china,… azteca, maya,… es diferente, pues está ligado, únicamente, a los límites conocidos, aunque fuera en expansión, de cada imperio, donde, lógicamente, eran hegemónicas.

2Immanuel Kant (1724-1804) fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración, precursor del idealismo alemán, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además es uno de los últimos pensadores de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea, cuyo origen suele situarse en 1831 tras la muerte de Hegel

3Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -1831) fue un filósofo del Idealismo alemán, uno de los promotores más notables de la superioridad europea sobre las demás culturas del mundo Para él, la Historia Universal nace en Asia, y culmina en Europa, que se erige en la manifestación más alta del pensamiento humano, que aparece con la modernidad, y que la Reforma Protestante en Alemania, la Revolución francesa y la Ilustración son los puntos de referencia en donde la subjetividad se reconoce a sí misma. Recuerda que Inglaterra se otorgó a sí misma la «misión» de expandir la civilización por el resto del mundo.

4Según el pensamiento occidental, tres eran las formas de la divinidad como tres eran las masas continentales, Europa, Asia y África. ¿Cómo explicar, entonces, la aparición de un cuarto continente? De esta manera se entiende muy bien que los reinos europeos sintieran la responsabilidad de guiar a esos nuevos habitantes en “una cristiandad sacudida hasta los cimientos”, en palabras atribuidas a Isabel de Castilla.

5Entre 1550 y 1551 se celebró en Valladolid una junta (Controversia de Valladolid) en la que destacó la figura del fraile dominico Bartolomé de las Casas, considerado un precursor de los Derechos Humanos. La junta, enmarcada en la denominada 'Polémica de los Naturales', fue convocada para ofrecer una base teológica y de derecho sobre el proceder con los indígenas durante los descubrimientos y conquista de nuevos territorios de ultramar. En ella, se confrontaron dos posturas antagónicas, una de ellas liderada por el cordobés Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía el sometimiento de los indígenas por parte de los españoles dada la "superioridad" de los segundos. Frente a ellos se pronunciaron los partidarios de las tesis del sevillano Bartolomé de las Casas, que sostenía la racionalidad de los indios y abogaba por sus derechos frente al poder que ejercían los conquistadores. Su interés por los derechos de los indígenas había llevado a De las Casas a dejar Chiapas, diócesis en el virreinato de Nueva España (actual México) de la que era obispo, para regresar a la metrópoli y combatir en ella los abusos de los encomenderos españoles, los cuales habían conseguido que no se aplicaran las Leyes Nuevas de Indias, dictadas en 1542 para mejorar la situación de este colectivo.

.jpg)