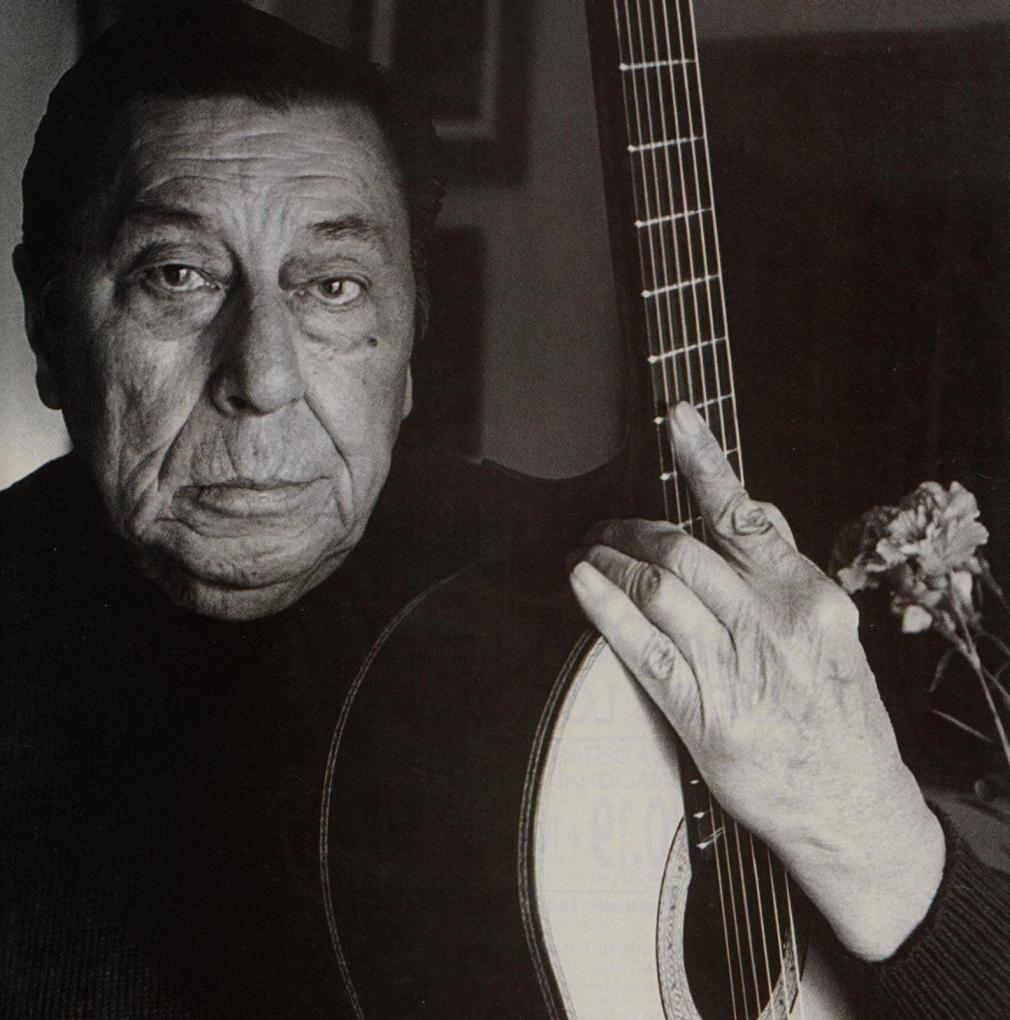

Coplas del payador perseguido (perseguido en la Argentina aunque terminó siendo Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras en Francia), escrita en 1965, es quizás la obra autobiográfica del poeta y cantor Héctor Roberto Chavero, de ascendencia vasca, pero nacido en 1908 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en Argentina, popularmente conocido como Atahualpa Yupanqui (‘el que viene de lejanas tierras para decir algo’, en quechua), considerado como el músico argentino más importante de la historia del folklore. Estas coplas cuentan la historia del poeta, difícil de olvidar, narran la vida de un trabajador que tiene en su copla la voz del “pobrerío” que se rebela contra la “ley del patrón”. Con conciencia del lugar al que pertenece denuncia las injusticias del salario, de las condiciones de trabajo, de la “explotación y el ultraje”, para cinchar parejo con los de su “lao”, para ver al mundo “cambiao”. Esto se entiende cuando se sabe del personaje que la temprana muerte de su padre, domador de potros a la vez que telegrafista de ferrocarril, lo obligó a ir a trabajar por distintos lugares del país. Sin dejar su guitarra, que era para él como un templo donde entraba a rezar, se dedicó a las más duras faenas: estuvo en canteras de piedra, en obrajes, en estancias, incluso fue arreador de ganados. También los cañaverales de Tucumán lo vieron machete en mano, "volteando cañas maduras" y, en algunos lugares, vio tanta miseria que pensó con tristeza (tal como recuerda en las Coplas del payador perseguido): "Dios por aquí no pasó". En esos pobreríos donde la vida de los patrones y de los trabajadores era tan despareja y donde "todo era ruindad y pobreza", él se consolaba tocando la guitarra. Únicamente cantaba para sus compañeros de infortunio, "porque lo que a ellos les pasaba también me pasaba a mí". A fuerza de talento, fe, constancia y perseverancia, la fama igual le fue llegando. Y con la fama y su militancia en el Partido Comunista (que más tarde abandonó) también llegaron los tormentos pues con Perón sufrió censura, detenciones, tortura1 y encarcelamiento. Nada hubiera pasado, no lo hubieran perseguido si se hubiera limitado a pulsar su guitarra para cantar coplas de amor, de potros, de domador, de la luna o de las estrellas.(nueva referencia a las Coplas...) Pero en sus coplas se puso a opinar sobre situaciones y sobre gente sobre los cuales no se podía opinar; para colmo era insobornable y se negaba a actuar en escenarios montados por el régimen de turno. Alegaba que un cantor debe ser libre y que no debe buscar la conveniencia "ni alistarse con los patrones". En 1949, amenazado de muerte, su único camino era emigrar, y emigró a Francia. Un encuentro con Édith Piaf, "el gorrión de París", cambió su suerte y su destino. Lo demás es historia.

Con el permiso de Don Atahualpa, parafraseando el inicio de las Coplas del payador perseguido, “Yo sé que algunos dirán / que peco de atrevimiento / si largo mi pensamiento / pa’l rumbo que yo elegí, / pero siempre he sido así, / galopeador contra el viento”, máxime en unos tiempos en los que analizar los porqués de las cosas y su evolución o, simplemente, buscar y contrastar información antes de opinar te hace merecedor automáticamente para algunos de la etiqueta de “antisistema”, o sea, galopeador contra el viento. Y cuando se trata de un tema erigido, dicen, en uno de los sólidos pilares de la civilización occidental, ni te cuento. A raíz de algunas noticias conocidas las últimas semanas nos permitiremos, sin embargo, reflexionar sobre algo asumido tal como está en nuestra civilización y cultura y, a la vez, tabú: el amor y el matrimonio. Empezando por lo segundo, la primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para el vocablo matrimonio es “Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.” La segunda acepción contempla la unión de dos personas del mismo sexo, y la cuarta introduce que, para la Iglesia Católica, es un sacramento, pero ¿siempre ha sido así?

Los primeros datos que existen sobre el matrimonio, nos los proporciona la cultura de Mesopotamia: hacia el año 4.000 a.C., en una tablilla, se deja constancia del pacto entre un hombre y una mujer, definiéndose los derechos y deberes de la esposa, el dinero que esta obtendría en caso de ser rechazada y el castigo en caso de ser infiel. En la Edad Antigua, el enlace matrimonial no es otra cosa que un contrato privado entre el suegro y el yerno, en el que se definen los intereses de los cónyuges y sus deudos. Es increíble que, algo tan simple como un mero contrato grabado en tablillas de arcilla, esté en el origen de las bases de un concepto tan complejo, y que su legado, no sólo haya permanecido, sino que se haya transmitido durante muchos siglos. ¿Por qué se formalizaría por primera vez la relación entre hombre y mujer? Probablemente, como control social de la pareja y con el objetivo de desarrollar un contexto que favoreciese la crianza de niños, y con ella, la conservación de estructuras sociales superiores (familias, grupos,...) establecidas alrededor del matrimonio. Pero, rápidamente, éste comenzó a transformarse en una herramienta por la cual las élites mantenían el poder. Los vínculos sociales y la expansión de territorios se establecían a través de los matrimonios en los que no importaban los sentimientos, que reforzaban alianzas mediante los herederos comunes. Stephanie Coontz, autora de uno de los grandes ensayos de referencia sobre el tema, Historia del matrimonio. Cómo el amor conquistó el matrimonio, afirma que “algunas de las cosas que la gente considera tradicionales son en realidad innovaciones relativamente recientes”. Como, por ejemplo, la “tradición según la cual el matrimonio tiene que ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia”, una novedad de sólo 2.000 años de antigüedad. Pero, al mismo tiempo, “muchos aspectos que la gente cree que no tienen precedentes, en realidad no son nuevos”. Es el caso de las relaciones extramatrimoniales o los nacimientos fuera del matrimonio, más comunes y más aceptados en un tiempo pasado que hoy en día.

En la cultura griega, Esparta, como suele ser habitual, tenía unas reglas muy concretas para el matrimonio. La homosexualidad era plenamente aceptada, pero el matrimonio era obligatorio, aunque no conducía a la convivencia en pareja, sino que la Gran Retra2 establecía que el marido debía fecundar a su mujer para, acto seguido, volver a reunirse con los hombres; el objetivo primordial era crear varones fuertes. Plutarco decía a tal respecto que, así, “los hombres evitaban la saciedad y el declive de los sentimientos que entraña una vida en común”. Durante el Imperio Romano, van a continuar produciéndose enlaces conyugales concertados por interés (“Te doy a mi hija, me das tus tierras”), sobre todo entre miembros de las familias patricias; y el fundamento del contrato matrimonial de los inicios de la Edad Antigua, definido como: el reconocimiento social de una mujer para ser la madre de los descendientes de un hombre, permanecerá todavía unos cuantos siglos más. Pero, a pesar de todo, será en este período histórico que aparecerá el antecedente del matrimonio moderno. El “coemptio”, es un enlace que se caracteriza no por la imposición paterna, y por no requerir de grandes contratos económicos. Los cónyuges, plebeyos principalmente, simulan una «compra recíproca» en la que se hacen regalos mutuos, pero, realmente, lo único que tienen, es el uno al otro (anticipo, quizá, de la motivación amorosa para el matrimonio). No son estos los únicos modelos de unión en la cultura occidental, claro está. El pueblo hebreo defendía la poligamia, lo que inspiró a los mormones siglos más tarde. Al respecto, en la Biblia se cuenta que el Rey Salomón tenía más de 700 mujeres y 300 concubinas.

Todo cambió con el declive del imperio romano y el consiguiente auge de la Iglesia, da comienzo a una época de oscurantismo y tabúes y se impone que el matrimonio es una unión ante Dios, no ante el hombre, sacralizando lo que hasta entonces había sido civil. La monogamia también se impone y se prohíbe la consanguinidad y, debido a que se trata de una relación sancionada por Dios, es indisoluble. En 1215, en el Concilio de Letrán, el matrimonio pasa a formar parte de la lista de sacramentos católicos, y el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, señala que no puede existir matrimonio por rapto, una práctica muy frecuente. La realeza y la nobleza de la época, organizan sus vínculos maritales en función de su poder y de su patrimonio, por lo que dichas uniones se pactan con fines de distinta índole: económicos, de expansión territorial y/o como alianzas sociales de poder entre familias; y se consolidan a través de los herederos comunes. Por otro lado, el amor, queda relegado a las relaciones extramaritales, que recordemos, son consideradas pecado y sancionadas por la Iglesia. Durante el siglo XII y XIII, el amor por antonomasia era el amor extramarital; el matrimonio se trataba de una institución demasiado importante como para perderse en vacuos sentimientos. El escritor Daniel Defoe dijo a principios del siglo XVIII que el matrimonio era “prostitución legalizada”, una visión muy acorde con el rol de la mujer por aquel entonces. La ley (?) desposeía a todas las mujeres (exceptuando a la reina) de sus posesiones cuando contraían matrimonio. No podían poseer tierras ni tenían control sobre sus posesiones (algo que, matizado, ocurriría hasta bien avanzado el siglo XX, cuando las mujeres, incluso en nuestro país, aún debían pedir permiso de sus maridos para abrir una cuenta bancaria o adquirir un automóvil). Y la dote era una moneda de cambio habitual.

Con la Ilustración y el pensamiento positivista llega el momento en el que el amor comienza a ser un factor más de la ecuación. El Romanticismo, movimiento que exalta la importancia de los sentimientos, de la primera mitad del siglo XIX y la revolución industrial, que propiciaron la aparición de una amplia clase media, instaurarían por completo el amor como centro del matrimonio. El hombre ya no vivía en el campo, sino en la ciudad, y podía elegir con quién quería pasar su vida gracias al fruto de su trabajo. Es también cuando aparecen los primeros movimientos liderados por mujeres, que reivindican su derecho a decidir, y que cambiarán para siempre la percepción del matrimonio. En 1856, 26.000 mujeres trasladaron una petición al Parlamento británico señalando que “es hora de que se proteja el producto de nuestro trabajo y que al ingresar al matrimonio ya no se pase de la libertad a la condición de esclavos, cuyas ganancias pertenecen a su amo y no a sí mismos”. El psicoanalista Sigmund Freud también desacreditó las uniones por interés, a las que pidió se castigaran. Poco a poco, los matrimonios de conveniencia volvieron a ser patrimonio exclusivo de casas reales y alta aristocracia: el amor triunfó. Los divorcios, también. La visión que a partir del siglo XX se conformó sobre el matrimonio difiere bastante de aquella que se mantuvo durante los milenos precedentes y ha venido determinada por dos factores esenciales. Por una parte, la adquisición de los derechos de la mujer, por otra, la desacralización de dicha unión, en sintonía con la progresiva pérdida de peso de las religiones en la vida privada.

Y si el siglo XIX fue el siglo del amor, el XX fue el siglo del sexo. Especialmente, de los años sesenta para adelante. Las relaciones sexuales esporádicas dejaron de ser tabú y comenzaron a ser aceptadas (incluso aplaudidas) socialmente, y los métodos anticonceptivos contribuyeron a hacerlo todo más fácil. Finalmente, en los años setenta la legislación de la mayor parte de países occidentales ya podía considerarse como neutral para hombres y mujeres que, si bien desempeñaban roles distintos en la pareja, veían cómo la ley los reconocía de la misma manera. Los divorcios aumentan en un 100% entre 1966 y 1979 y se convierten en práctica habitual en Occidente. El horizonte vital del sexo femenino ya no es únicamente ser ama de casa y esposa.

Al matrimonio sólo le faltaba una última frontera por cruzar, la de las relaciones homosexuales. España aprobó los matrimonios gais en julio de 2005; en abril de este año, Francia hizo lo propio, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaraba inconstitucional la ley contra el matrimonio homosexual (la llamada DOMA), que defendía que la única unión posible es la que se produce entre un hombre y una mujer. Puede decirse que el matrimonio no es lo que era, pero ¿alguna vez lo fue?. El matrimonio sólo es, en el fondo, un ritual propio del ser humano, en el que se institucionaliza la relación entre personas y se legitima frente a la familia y los seres queridos, desde una perspectiva civil o religiosa, para que dicho vínculo sea reconocido socialmente. Se fundamenta en una decisión voluntaria por parte de los individuos,basada en el amor, la protección y el respeto recíprocos, sin jamás atentar contra los derechos humanos. Su propósito expreso es el de integrar una familia, indistintamente de la edad, sexo, raza o religión de los integrantes, en el que la eventual perpetuación de la especie no es un deber, sino un derecho de libre elección.

«Tratemos de vivir felices, dejando a los demás vivir su propia versión de la felicidad»

-------------------------------

1Don Ata (como se le conoce en Argentina) escribió una vez que el hombre a veces olvida las cosas que lo hicieron dichoso, pero que las angustias y los tormentos son marcas que le duran toda la vida. Él jamás pudo olvidar la cruel tortura a que fue sometido en una comisaría, durante el gobierno de Perón. Así recordó esa experiencia: "Estuve varios años sin poder trabajar en Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrada. Buscaban deshacerme la mano poniendo sobre ella una máquina de escribir y saltando encima. Pero no se percataron de un detalle: me dañaron la mano derecha y yo para tocar la guitarra soy zurdo. Todavía hoy, a varios años de aquel hecho, hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlos".

2La constitución de Esparta, también conocida como la Gran Retra, probablemente nunca escrita, es la ley fundamental que regía a los espartanos. A fin de garantizar su subsistencia se instituyó la «eunomia» o igualdad de todos ante la ley, con el propósito de eliminar privilegios y descontentos.

/parejaegipcia-5af2f0eaae9ab80037c83d35.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario