¿Quien dijo eso de “Cualquiera tiempo pasado fue mejor”? ¿Quién lo sigue manteniendo? Desde luego, ningún epidemiólogo ni, por extensión, nadie medianamente informado sobre ésto del Covid-19 y sobre todas las pandemias que, a lo largo de los años, han azotado a la humanidad, que han sido decenas, y, de todas ellas, la de la viruela al día de hoy es producida por el único virus que se ha podido exterminar (en 1977 se reportó el último caso y en 1980 es declarado oficialmente erradicado por la Organización Mundial de la Salud) pese a que ¡ojo! para la mayoría hay vacuna.

Por otra parte, es de destacar nuestra corta, cortísima, memoria como individuos, que, aparte de otros factores, nos hace perder objetividad al seleccionar mentalmente sólo referencias de hechos que nos reconfortan porque remachan nuestro criterio, ceñido, lamentablemente, a aquello que conocemos por haberlo vivido y que estamos convencidos de que siempre ha existido – y existirá – tal y como nosotros lo conocemos. Nada más lejos de la realidad; sin necesidad de meternos en otros berenjenales y limitándonos al tema de las pandemias, sólo acude a nuestra mente, con cierto rechazo de la actualidad de la evocación, una situación como la actual con la de la mal llamada gripe española, de la que ahora hace un siglo casi exacto y tenemos en la retina artículos periodísticos y fotos, y tendemos a olvidar, ignorar o minusvalorar otras lacras que han tenido efectos muchísimo peores para toda la humanidad aunque, eso sí, son más antiguas y no hay registro gráfico.

Si tuviéramos que hacer una especie de ranking perverso de estas pandemias en cuanto a su mortandad, la palma se la lleva la viruela, con 300 millones de muertes, seguida del sarampión con 200 … y la que despierta todos los demonios en la imaginación con sólo nombrarla: la peste bubónica, responsable de la muerte de 150 millones de personas (en la península Ibérica, por ejemplo, se pudo haber pasado de una población de seis millones de habitantes a dos o dos y medio, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65 por ciento de la población. Se ha calculado que la mortalidad en la actual Catalunya se situó entre el 50 y el 70 por ciento) y, después, muchas otras enfermedades, por desgracia. El caso de la peste bubónica es especialmente interesante porque nos permite comprobar que, cuando todo ha pasado, y nos creemos invulnerables, se reactiva con más fuerza y nos coge más desprevenidos y confiados, confusos y, en definitiva, más indefensos.

No es por morbo, pero empecemos por el principio: la peste bubónica es una infección producida por la bacteria yersinia pestis en la que predomina la inflamación de ganglios infectados en órganos sexuales y ojos. Desde el punto de vista clínico, los primeros síntomas son similares a los de la gripe y se presentan de uno a siete días después de la exposición a la bacteria. Entre estos síntomas se incluye la fiebre, dolor de cabeza y vómitos.

El primer brote de esta infección del que se tiene registro afectó al Imperio Romano de Oriente (Imperio Bizantino) y fue conocida como la “Plaga de Justiniano” por el emperador Justiniano I, quien fue infectado, pero sobrevivió gracias a un tratamiento intensivo. El resultado fue que esta pandemia se saldó entonces con la muerte de aproximadamente el 25 % de la población (brote del siglo VI d.C.), unos 50 millones de personas.

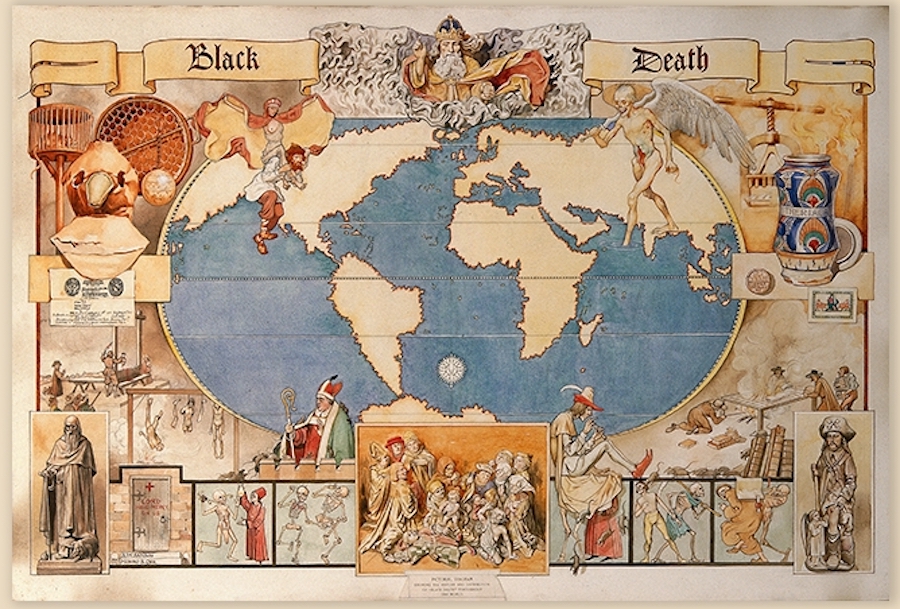

El segundo brote se produjo mucho después, y a finales de la Edad Media (1300-1400 d.C.), Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia con la peste negra (la palabra «peste» se utiliza como sinónimo de «muerte negra», aun cuando deriva del latín «pestis», es decir, «enfermedad» o «epidemia»), la infame pandemia de la peste bubónica, matando a un tercio de la población humana e impregnando la conciencia y la conducta de las gentes de perplejidad, lo que no es de extrañar puesto que por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida y de peor “prensa”. Desde entonces la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII.

La peste, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el «País de la Oscuridad», el khanato en territorio del actual Uzbekistán. Desde los puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso: por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia; por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero tampoco se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas.

Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Algunas, heredadas de la medicina clásica griega, atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico – ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas – o bien geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos.

Tuvo que ser ya en el siglo XIX cuando se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces, en un nuevo brote, se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos descubrieron que el origen de la peste era la bacteria yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura.

Más allá de análisis, que son cosa de expertos, aquí nos detendremos en la leyenda, que no es tal, de su propagación, ya que está estudiado que en 1348 la cantidad de personas infectadas se duplicaba cada 43 días1, y en ella algo tuvo que ver lo que hoy llamaríamos globalización de la época.

La conocida como la Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a. C., aunque en realidad eran muchos los productos que transitaban estas rutas: piedras y metales preciosos (diamantes de Golconda -India-, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del golfo Pérsico), telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, etc. y se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África.

Una de las paradas/estaciones de la Ruta era la ciudad de Caffa (antigua colonia griega, actual Feodosia), que se encontraba en la costa de la península de Crimea, en el Mar Negro y desde un tiempo atrás era una colonia de los genoveses, que la habían convertido en un floreciente puerto comercial. Los genoveses controlaban la costa de Crimea y monopolizaban los intercambios comerciales de la zona -entre ellos el comercio de esclavos-, lo cual molestaba “ligeramente” al khan mongol Jani Beg que ya había intentado poner sitio a la ciudad en 1343, pero los refuerzos genoveses habían hecho que levantara el sitio. El mal sabor de boca y la necesidad de asegurarse el control de los productivos centros costeros bajo control genovés, hicieron que volviese a intentarlo tres años después. Así las cosas, sus tropas volvieron a poner sitio a la fortificada y cristiana ciudad de Caffa a finales de 1346, la cual se defendió como gato panza arriba.

Estando en pleno asedio ante las murallas de Caffa, las tropas mongoles empezaron a sufrir bajas debido a una epidemia de peste bubónica. En esta circunstancia, los cuerpos de los soldados muertos empezaron a ser un incordio para los atacantes y en vez de enterrarlos, decidieron enviárselo a los genoveses que defendían la ciudad en forma de “regalito expedido por correo aéreo”, es decir, pusieron los cadáveres en las catapultas y los lanzaron al interior del recinto amurallado2. De esta forma, se quitaban de en medio un cuerpo apestado y, a la vez, inoculaban la peste a los genoveses los cuales, al estar encerrados, doblegarían su resistencia.

Hoy se sabe que el contacto con cadáveres no contagia la enfermedad pero entonces se pensaba que emanaban miasmas nocivos… y el caso es que el diabólico ardid dio resultado. Como los síntomas se manifiestan entre dos y ocho días, la peste no tardó en extenderse entre la población y a principios de 1347 empezó a producir enormes bajas entre los sitiados; no obstante, la peste, no solo se apoderó de ellos sino que se extendió gravemente entre las tropas mongoles, hasta tal punto que Jani Beg, ante la cantidad de bajas que estaba sufriendo, tuvo que levantar el asedio y retirarse. Los asediados no estaban en mejor situación, pero a los supervivientes, al levantarse el sitio, les faltó tiempo para coger sus barcos y huir de la ciudad, llevándose con ellos un indeseado acompañante: la peste, recalando primero en Constantinopla, la actual Estambul, en la salida del Mar Negro, y contagiando la capital del Imperio Bizantino. Al poco tiempo llegaron a Sicilia -que no se salvó de la infección- y finalmente a Génova, contagiando también la metrópoli.

La marcha implacable de la Peste Negra fue asolando Francia, España, Inglaterra, Escandinavia y, en suma, casi toda Europa, llegando al extremo noroccidental de Rusia. La peste, coincidiendo con el calor de la primavera, empezó a extenderse como una mancha de aceite por una Europa que no estaba habituada a esta enfermedad. Los supervivientes se reducían a un 20% de los afectados, lo que comportó reducir en menos de 4 años, la población europea a la mitad ya que cuando se afectaban los pulmones y la sangre la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión.

La transmisión se produjo, pues, a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción y, desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que, a su vez, irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia en lo que se conoce como «saltos metastásicos», por los que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos, lo que explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga; tal vez, sólo Islandia y Finlandia. La pandemia remitió por fin, motu proprio, unos años después, hacia 1353, aunque hasta el siglo XVIII siguió habiendo brotes esporádicos, algunos de gran mortalidad, especialmente en localidades portuarias.

Desde otro punto de vista, los brotes de la endemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi un siglo más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe: durante los decenios que siguieron a la gran epidemia se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores y el comienzo de un ciclo de investigación para conseguir adelantos técnicos que permitieran sustituir la mano de obra humana. Hubo, también, una fuerte emigración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. Esto es así porque a pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades (lo mejor, se decía, era huir pronto y volver tarde), en cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento “porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar”; en efecto, la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuanto mayor es la densidad de población, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo; y el campo no escapó de las garras de la epidemia. En el campo, por su parte, un porcentaje de campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen, mira por donde, que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la «modernización» de Europa.

---------------------------------------

1En el tercer brote del siglo XVII que, por fortuna, no acabó de cuajar, concretamente en 1665, lo hacía en apenas 11 días, según detallan en un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) los investigadores de la Universidad McMaster tras analizar miles de documentos a lo largo de tres siglos de brotes en Londres.

2La descripción más famosa fue prácticamente contemporánea de los hechos y la hizo Gabriel de Mussis, un notario de Piacenza, en su Istoria de Morbo sive Mortalitate quae fuit Anno Dei MCCCXLVIII; y lo cuenta así:“En vista de ello, los tártaros, agotados por aquella enfermedad pestilencial y derribados por todas partes como golpeados por un rayo, al comprobar que perecían sin remedio, ordenaron colocar los cadáveres sobre las máquinas de asedio y lanzarlos a la ciudad de Caffa. Así pues, los cuerpos de los muertos fueron arrojados por encima de las murallas, por lo que los cristianos, a pesar de haberse llevado el mayor número de muertos posible y haberlos arrojado al mar, no pudieron ocultarse ni protegerse de aquel peligro. Pronto se infectó todo el aire y se envenenó el agua, y se desarrolló tal pestilencia que apenas consiguió escapar uno de cada mil”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario