En una semana marcada por la glorificación de la Santa e inalterable Biblia, digo Constitución Española de 1978, nacida, no lo olvidemos, bajo el aliento franquista en el cogote de los redactores, en momentos histórico/políticos muy diferentes de los actuales, incompleta ya entonces (es interesante la lectura de la prensa de la época), y de la que, sus “defensores” (lo que son las cosas) son los mismos que hicieron feroz campaña en su contra, se pasan por alto cada año otros eventos, seguramente por aquello que tan bien definió Tagore de que los árboles no dejan ver el bosque, como, sin ir más lejos, que hoy hace justo dos días, a la chita callando, coincidiendo con la llamada Semana constitucional, se cumplieron 73 años de la proclamación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Resulta curioso ver que, cuando se trata de determinados temas, lo que dijo, y no digamos si hizo, Fulanito, en tal o cual cosa, aunque fuera una demostrada inconveniencia, o lo que tosió Menganito tal día, se encuentra marcado con color rojo chillón en el calendario de cada año para conmemorarlo, mientras otros temas que, a priori, deberían interesar SIEMPRE a todos no merecen ni una línea de recordatorio. En fin, a lo que íbamos. ¿Qué es eso de los Derechos Humanos? ¿Un invento de ahora?

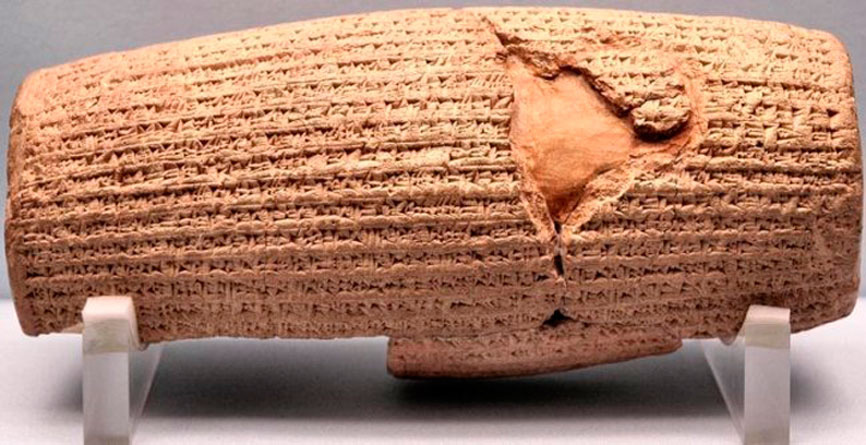

A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, se han producido a menudo como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia y, echando un vistazo amplio hacia la remota antigüedad, podemos encontrar el primer precedente a eso de los derechos humanos en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande, en el 539 a.C. En contra de todo pronóstico, Ciro liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, algo sumamente importante en aquella época, por lo que el llamado Cilindro de Ciro1 es considerado por muchos, de hecho, la primera Declaración de Derechos Humanos de la Historia. En cuanto al Pacto de los Virtuosos (Hilf-al-fudul)2 acordado por tribus árabes en torno al año 590, es considerado una de las primeras alianzas de derechos humanos. Posteriormente, llegaron La Carta Magna de Juan I de Inglaterra (1215), que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley, la Declaración de derechos inglesa de 1689, redactada después de las guerras civiles que estallaron en este país, que surgió de la aspiración del pueblo a la democracia, la Constitución estadounidense (1787) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de la Revolución Francesa, en la que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. La filosofía de los derechos humanos, tal como los conocemos hoy, comenzó con la Ilustración. En El Contrato Social (obra de 1762 sobre filosofía política que trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social), Jean-Jacques Rousseau buscaba “una forma de asociación … en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes”. Y, por cierto, la primera en la frente; todos los documentos citados, en una dinámica que se mantiene, hacen mención a los derechos del hombre. ¿Y las mujeres? Afortunadamente, la mención de la Declaración actual es a los Derechos humanos, aunque la redacción original, recogida en la Resolución 217 A (III) habla del hombre pero no de la mujer.

Pero estábamos con la historia, y, si hacemos una búsqueda más estricta de los orígenes de la Declaración Universal de 1948, debemos avanzar hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial; la violencia desatada en el periodo que abarca de 1939 a 1945 (sin contabilizar la guerra -in-civil española) había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeo y asiático. Millones de personas (tanto combatientes como civiles) habían muerto y otras tantas se habían quedado sin hogar o estaban a punto de fallecer a causa del hambre. Por aquel entonces, se aproximaba el anhelado final de la contienda: las fuerzas rusas cercaban la capital alemana, que daba sus últimos coletazos tras haber sido bombardeada; por su parte, el ejército de Estados Unidos todavía luchaba contra las fuerzas japonesas en el Pacífico. Era abril de 1945. Delegados de una cincuentena de países llegaron a la ciudad estadounidense de San Francisco con una meta llena de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier atisbo de guerra futura y, como resultado de aquella reunión, nació el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, que entraría en vigor, finalmente, el 24 de octubre de ese mismo año. Antes de la formación de las Naciones Unidas, existían ciertos acuerdos legales internacionales y algunas organizaciones. En la Conferencia Internacional de la Paz de 1899 en La Haya se reunieron durante diez semanas los representantes de cerca de 25 naciones con la finalidad de codificar normas de conducta en tiempos de guerra, ya sea en tierra o en el mar. Aunado a este acuerdo monumental, también se elaboraron instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis y evitar la guerra. Estos acuerdos formales que demostraban el deseo de las Naciones a la paz internacional, dieron cabida a la fundación, por estas organizaciones, de la Sociedad de Naciones y posteriormente de las Naciones Unidas.

La guerra había terminado y la nueva Comisión, ya en 1946, como representante de la comunidad internacional, se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de creación de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban, y que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946 y así, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt, el comité, compuesto por miembros de dieciocho países, había sido capaz de atraer la atención de todo el mundo puesto que, no en vano, se estaba cociendo el documento que, poco después, se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, finalmente, el 10 de diciembre de 1948, esta declaración, en la que los países miembros firmantes se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían (los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia, en todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros) fue adoptada por Naciones Unidas en su Asamblea General en París.

En la votación final, ocho naciones, de las cincuenta y seis que formaban entonces las Naciones Unidas, se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Como consecuencia, la mayoría de los derechos que aparecieron por primera vez en aquel documento, jurídicamente no vinculante, forman hoy parte de leyes constitucionales de naciones democráticas porque, más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales que sí son vinculantes, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad y ya su propia adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. No es la primera vez que se comenta humildemente en este blog, lo que es como predicar en el desierto, la idea utópica de que TODAS las Constituciones de TODOS los países deberían ser sólo la Declaración de los Derechos Humanos y los diferentes Códigos las leyes y normas, armonizadas en todo el mundo, para desarrollarlos. Hay que decir que España firmó la Declaración el veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y siete y la ratificó, y publicó en el BOE, el cuatro de octubre de mil novecientos setenta y nueve aunque, según afirma la organización Amnistía Internacional, “tiene todavía un largo camino que recorrer para convertirse en un país libre de violaciones de derechos humanos” y, en esa misma línea, el Examen Periódico Universal3, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros, publicó el pasado enero de 2020 las recomendaciones de su Grupo de Trabajo para España y el documento recoge nada menos que 275 recomendaciones propuestas por 110 Estados, concentradas en el conflicto catalán (con diferencia), la violencia de género, la discapacidad, el colectivo LGTBI, la protección a migrantes y refugiados, el empleo juvenil, el acceso a la vivienda y otras “menores” como revisar las leyes relativas a los delitos de injuria a la Corona y de ofensa a los sentimientos religiosos, y revisar la Ley Orgánica 9/1983 y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el objetivo de proteger los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.

Los derechos humanos no son algo que se pone simplemente en un papel para que “luzca bonito” sino, frecuentemente, el resultado de una lucha por ellos; ya dijo Marcelino Camacho4, por ejemplo, que el derecho de huelga se consolida haciendo huelga. Ante estos resultados surge la gran pegunta: ¿cómo puede alardearse de estar en un estado de derecho – que, recordemos, sólo significa que se dispone de una legislación (la que sea) que obliga a todos por igual, incluido el gobierno y excepto determinadas personas, pero esa es otra historia – en un país con leyes que permiten este abanico de incumplimientos en materia de derechos humanos? Y no vale argumentar que se trata sólo de tal o cual el que está en cuestión pues todos los derechos humanos tienen la misma importancia y, por lo tanto, todos los gobiernos deberían tratarlos de un modo justo y equitativo, en los mismos términos y con el mismo énfasis porque todos los Estados tienen, con independencia de su sistema político, económico y cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación, de forma que no importa las distinciones que hagan algunas personas, hay un solo principio básico que subyace en todos los derechos contenidos en la Declaración: que todos los seres humanos tienen los mismos derechos inalienables, lo que significa que los derechos humanos son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. La Declaración también nos muestra que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Los 30 artículos de la Declaración tienen la misma importancia. Nadie puede decidir que unos son más importantes que otros. Arrebatar un derecho tiene un impacto negativo en todos los demás. ---------------------------------------------

1El Cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en la que el rey persa Ciro el Grande legitima su conquista d Babilonia y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. El texto del cilindro alaba a Ciro y se denuncia al rey babilonio Nabonido, vencido por Ciro, como un opresor de la gente de Babilonia. El texto dice que Ciro fue bienvenido por la gente de Babilonia como su nuevo gobernante y entró en paz a la ciudad. Habla de Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia, que mejoró sus vidas, repatrió a los exiliados y restauró templos y lugares de culto por toda Mesopotamia y otras áreas de la región. En su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz (2003), la abogada iraní, Shirin Ebadi afirmó que el cilindro "debería ser estudiado en la historia de los derechos humanos".

2Este sintético párrafo (en inglés: Alliance of the Virtuous) se adoptó en La Meca (en la región de Hiyaz, actual Arabia Saudí), durante la etapa preislámica, estableciendo un pacto de honor y justicia que comprometería a las tribus más allá de las alianzas tribales, basadas en intereses políticos o comerciales. Jefes y miembros de numerosas tribus estipularon que era su deber colectivo intervenir en los conflictos y ponerse de parte de los oprimidos contra los opresores, quienes quiera que éstos fueran (…). Este pacto tenía la particularidad de colocar el respeto a los principios de justicia y apoyo a los oprimidos por encima de cualquier otra consideración de parentesco o de poder. La trascendencia de aquella alianza radica en el hecho de que Mahoma reconociera posteriormente la validez de un pacto establecido por no musulmanes que buscaban la justicia y el bien común en el seno de su sociedad.

3El Examen Periódico Universal es un proceso liderado por los Estados, bajo el amparo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que busca mejorar la situación de las garantías fundamentales en cada uno de los países miembros de la Organización. El mecanismo evalúa la situación de los derechos humanos en todos sus Estados miembros cada cuatro años y medio. El Examen está considerado uno de los logros más importantes e innovadores e importantes del Consejo y ha sido diseñado para garantizar la igualdad de trato de cada país. Al final del proceso, un Grupo de Trabajo publica un informe con sus recomendaciones.

En el caso de España, las 275 propuestas recibidas han sido aprobadas por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal que el 22 de enero de 2020 (último examen) examinó, junto con España, la situación del país, y expresó los puntos de mayor preocupación en materia de derechos humanos. Tras recibir las recomendaciones, la delegación española dijo que las “estudiará con detenimiento” y comunicará el resultado final de ese análisis en junio (de 2020), cuando le corresponderá especificar qué recomendaciones seguirá.

4Marcelino Camacho Abad (1918-2010)1 fue un destacado sindicalista y político, fundador y primer secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) entre 1976 y 1987, y diputado entre 1977 y 1981. Fue juzgado por ir voluntario a defender la República y condenado a trabajos forzados en diferentes campos, para terminar finalmente en Tánger (Marruecos), de donde se fuga y se marcha al exilio a Orán (Argelia), una ciudad que entonces tenía una enorme colonia de inmigrantes españoles. En 1957, tras ser indultado, regresó a España, fue elegido representante de los trabajadores de su empresa y fue uno de los impulsores de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato de clase infiltrado en los sindicatos verticales del régimen franquista. Por sus actividades sindicales y políticas fue encarcelado en 1967, pasando nueve años en la cárcel de Carabanchel. Recibió la Medalla al Mérito Constitucional de manos del Rey Juan Carlos I, una orden civil creada por el gobierno de Felipe González mediante Real Decreto de 18 de noviembre de 1988, concedida a «aquellas personas que hayan realizado actividades relevantes al servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos».

Buenas tardes Miguel,

ResponderEliminarCon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal vez sea preciso como con la Convención de los Derechos del Niño una segunda parte que se inicie como esta ultima con el Articulo 42 por el que lo estados se comprometen a dar a conocer su contenido por medios eficaces y apropiados, salvo que al lo peor no interese darla a conocer. Aún así y en relación con esta última ninguno de mis nietos ha sido informado de sus derechos salvo por el que escribe la presente. Ya ves.